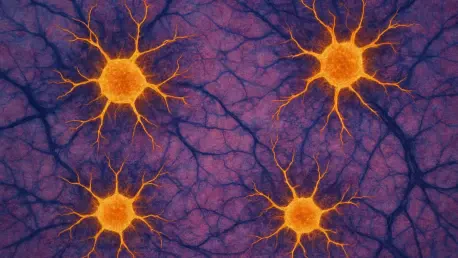

Dans un monde où la maladie d’Alzheimer demeure un défi majeur pour la santé publique, touchant des millions de personnes et leurs proches à travers le globe, une découverte scientifique récente pourrait révolutionner notre compréhension de cette pathologie neurodégénérative et ouvrir de nouvelles perspectives. Des recherches menées par des experts de renommée mondiale ont mis en lumière un acteur inattendu dans le développement de cette affection : les microgliocytes, des cellules immunitaires du cerveau. Longtemps considérés comme des protecteurs, ces éléments cellulaires sont désormais suspectés de jouer un rôle néfaste chez les patients atteints. Cette avancée, publiée dans une revue scientifique prestigieuse, soulève des questions cruciales sur les mécanismes sous-jacents de la maladie et ouvre des perspectives inédites pour des traitements plus efficaces. Alors que les thérapies actuelles peinent à freiner la progression des symptômes, cette nouvelle piste invite à repenser les stratégies de lutte contre ce fléau qui altère la mémoire et les fonctions cognitives.

Une Découverte Qui Redéfinit les Responsabilités Cellulaires

Les microgliocytes, souvent décrits comme les gardiens du cerveau, ont pour mission principale de protéger cet organe vital en éliminant les déchets, en combattant les infections et en soutenant les neurones par l’élagage des synapses inutiles. Cependant, une étude approfondie a révélé que leur rôle n’est pas toujours bénéfique. Chez les personnes atteintes de la maladie neurodégénérative la plus courante, ces cellules adoptent parfois un comportement anormal, se trouvant dans un état pré-inflammatoire susceptible d’aggraver les dommages cérébraux. Cette observation est d’autant plus frappante que les chercheurs ont identifié dix groupes distincts de microgliocytes, dont trois totalement inconnus jusqu’à présent. L’un de ces nouveaux groupes semble particulièrement prédominant chez les patients affectés, suggérant un lien direct avec la progression de la pathologie. Cette découverte met en évidence la complexité du fonctionnement cérébral et la nécessité de mieux comprendre les interactions cellulaires pour espérer contrer efficacement les effets dévastateurs observés.

L’inflammation excessive, souvent associée à cet état pré-inflammatoire des microgliocytes, pourrait expliquer pourquoi certains traitements anti-inflammatoires testés auparavant n’ont pas donné les résultats escomptés. Les scientifiques soulignent que cette réaction inflammatoire chronique dans le cerveau exacerbe la dégénérescence des neurones, un phénomène central dans la maladie. Une question cruciale demeure : ces cellules sont-elles la cause initiale du problème ou leur comportement est-il altéré par la pathologie elle-même ? Cette incertitude illustre la difficulté de démêler les mécanismes complexes à l’œuvre. Les travaux en cours visent à clarifier cette séquence d’événements, afin de déterminer si cibler ces cellules pourrait prévenir ou ralentir la perte des fonctions cognitives. En attendant, cette avancée scientifique marque un tournant dans la manière d’aborder les recherches sur les maladies neurodégénératives, en mettant l’accent sur des acteurs cellulaires jusqu’ici sous-estimés dans leur potentiel destructeur.

De Nouvelles Pistes pour des Thérapies Ciblées

Face à ces révélations sur le rôle ambivalent des microgliocytes, les perspectives thérapeutiques connaissent un renouveau prometteur. Les chercheurs explorent plusieurs approches pour moduler l’activité de ces cellules et limiter leur impact négatif sur le cerveau. Une stratégie consiste à atténuer leur état pré-inflammatoire, afin de réduire l’inflammation excessive qui endommage les neurones. Une autre voie envisage de stimuler les microgliocytes protecteurs pour qu’ils éliminent plus efficacement les déchets accumulés, comme les plaques amyloïdes souvent associées à la maladie. Enfin, le ciblage spécifique des groupes de cellules potentiellement nocives pourrait permettre de neutraliser leur effet délétère sans affecter les fonctions bénéfiques. Bien que ces idées restent au stade conceptuel, elles incarnent un espoir tangible pour des traitements capables de ralentir, voire d’empêcher, la progression des troubles cognitifs qui affectent tant de vies.

Ces pistes thérapeutiques, bien qu’encourageantes, nécessitent encore de nombreuses années de recherche pour aboutir à des solutions concrètes. Les scientifiques insistent sur l’importance de valider ces hypothèses à travers des essais cliniques rigoureux, afin de garantir l’efficacité et la sécurité des futurs traitements. Par ailleurs, la diversité des groupes de microgliocytes identifiés complique la tâche, car chaque sous-type pourrait nécessiter une approche spécifique. Cette complexité reflète la nature même des maladies neurodégénératives, où chaque patient présente des particularités biologiques uniques. Malgré ces défis, l’optimisme règne dans la communauté scientifique, car ces découvertes offrent une base solide pour repenser les interventions médicales. L’objectif à long terme est de transformer ces avancées en outils concrets, capables de préserver la qualité de vie des personnes touchées et de soulager le fardeau pesant sur leurs familles et les systèmes de santé.

Vers un Avenir de Solutions Innovantes

En regardant en arrière, il est évident que les efforts déployés pour comprendre le rôle des microgliocytes dans la maladie d’Alzheimer ont porté leurs fruits, en révélant des facettes insoupçonnées de leur implication. Les études menées ont permis d’identifier des cibles potentielles qui, bien qu’encore hors de portée immédiate, ont jeté les bases d’une nouvelle ère de recherche. Ces avancées ont mis en lumière l’importance d’une approche nuancée, prenant en compte la dualité des fonctions cellulaires dans le cerveau. Les résultats obtenus ont également rappelé combien la collaboration internationale et le partage des connaissances ont été essentiels pour progresser face à une pathologie aussi complexe.

Pour les prochaines étapes, il est impératif de poursuivre les investigations sur ces cellules immunitaires, en explorant des moyens de moduler leur activité de manière précise et sécurisée. Les chercheurs doivent également approfondir l’analyse des différences individuelles entre les patients, afin de personnaliser les traitements futurs. Enfin, un investissement accru dans les technologies de pointe, comme l’imagerie cérébrale avancée, pourrait accélérer la découverte de solutions innovantes. Ces démarches, si elles sont menées avec rigueur, pourraient transformer l’espoir d’aujourd’hui en réalités thérapeutiques de demain, offrant un soulagement tant attendu aux millions de personnes concernées par cette maladie.