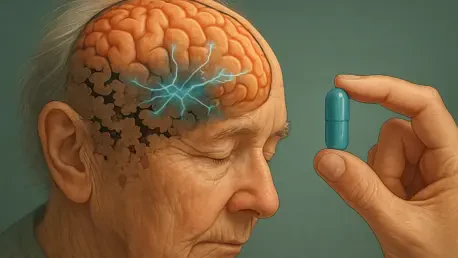

Dans un monde où la maladie d’Alzheimer touche des millions de personnes, privant les patients de leurs souvenirs les plus précieux et de leur autonomie, une lueur d’espoir surgit des laboratoires de recherche. Cette pathologie neurodégénérative, marquée par une détérioration progressive des fonctions cognitives, constitue un défi majeur pour la science moderne. Une étude récente, menée par des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie, pourrait changer la donne en explorant une molécule expérimentale capable de restaurer des capacités mémorielles perdues. Bien que cette avancée soit encore au stade préclinique, elle suscite un enthousiasme mesuré parmi les experts et les familles affectées par cette maladie dévastatrice. L’objectif est ambitieux : non seulement ralentir la progression de la pathologie, mais aussi inverser certains de ses effets les plus graves. Ce progrès ouvre un nouveau chapitre dans la lutte contre une affection longtemps considérée comme irréversible, tout en rappelant la nécessité de persévérer dans les recherches scientifiques.

Une Avancée Scientifique Prometteuse

Le Rôle Innovant du 4-Phénylbutyrate (PBA)

L’une des découvertes les plus marquantes de cette recherche réside dans l’action du 4-phénylbutyrate, une molécule souvent désignée sous le sigle PBA, qualifiée de « chaperon chimique » par les scientifiques. Ce composé agit directement au cœur des cellules cérébrales pour empêcher l’accumulation de protéines mal repliées, un phénomène central dans la progression de la maladie d’Alzheimer. Ces protéines anormales, en s’agrégeant, provoquent une toxicité cellulaire, appelée protéotoxicité, qui endommage les neurones et entraîne la perte des fonctions cognitives. En ciblant ce mécanisme fondamental, le PBA propose une approche radicalement différente des traitements actuels, qui se concentrent souvent sur la gestion des symptômes plutôt que sur les causes sous-jacentes. Cette stratégie pourrait non seulement freiner la détérioration, mais aussi favoriser une certaine régénération des capacités neuronales, un espoir majeur pour les patients.

Un aspect clé de cette molécule est sa capacité à améliorer la santé globale des neurones, comme l’ont démontré les travaux menés par l’équipe de recherche. Sous la direction de Nirinjini Naidoo, professeure agrégée en médecine du sommeil, les expérimentations ont révélé que le PBA agit comme un protecteur cellulaire, réduisant les dommages causés par le stress protéique dans le cerveau. Cette protection est essentielle, car la mort des neurones est un processus irréversible dans les stades avancés de la maladie. En s’attaquant directement à ces dysfonctionnements, le traitement propose un changement de paradigme, passant d’une approche palliative à une intervention potentiellement réparatrice. Bien que ces résultats soient encore préliminaires, ils posent les bases d’une nouvelle vision thérapeutique, orientée vers la restauration des fonctions perdues.

Les Résultats Encourageants chez les Modèles Animaux

Les tests réalisés sur des souris de laboratoire ont permis de mettre en lumière des effets spectaculaires du PBA sur la mémoire. Ces modèles animaux, conçus pour reproduire les altérations cérébrales observées chez les patients humains, présentaient des déficits cognitifs significatifs avant le traitement, notamment une incapacité à reconnaître des objets déplacés lors d’expériences spécifiques. Après l’administration du composé par injection, les chercheurs ont constaté une amélioration remarquable des performances mémorielles, même chez des sujets à un stade avancé de la pathologie simulée. Ce constat suggère que le PBA pourrait non seulement stopper la progression des dommages, mais également inverser certains effets déjà installés, une perspective jusqu’ici inimaginable dans le domaine de la recherche sur cette maladie.

Ces résultats, bien que limités aux modèles animaux, ouvrent des perspectives fascinantes pour la compréhension des mécanismes de récupération cognitive. La restauration de la mémoire observée chez les souris indique que certaines connexions neuronales, considérées comme perdues, pourraient être réactivées sous l’effet de ce traitement. Cela soulève des questions cruciales sur le potentiel de régénération du cerveau humain, un organe longtemps perçu comme incapable de se réparer après des dommages importants. Les chercheurs insistent néanmoins sur la nécessité de valider ces observations à travers des études plus larges et diversifiées. La prudence reste de mise, mais l’enthousiasme autour de ces premières données est palpable, car elles pourraient redéfinir les attentes en matière de thérapies contre la maladie d’Alzheimer.

Perspectives et Défis pour l’Avenir

Les Étapes Vers une Application Humaine

Malgré les avancées prometteuses du PBA, il est impératif de souligner que les recherches en cours se situent encore au stade préclinique. Les résultats obtenus sur des modèles animaux, bien qu’encourageants, doivent être confirmés par des essais cliniques rigoureux sur des sujets humains afin d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de la molécule. Ces étapes, qui pourraient s’étendre sur plusieurs années à partir de maintenant, nécessitent des investissements conséquents et une coordination internationale entre les institutions de recherche. L’objectif est de s’assurer que le traitement ne présente pas d’effets secondaires indésirables tout en conservant son potentiel thérapeutique. Cette phase de transition représente un défi majeur, mais elle est indispensable pour transformer une découverte de laboratoire en une solution accessible aux patients.

Un autre enjeu réside dans l’adaptation du traitement aux différents stades de la maladie. Les chercheurs explorent actuellement si le PBA pourrait être efficace à la fois comme mesure préventive, pour les personnes à risque, et comme intervention réparatrice, pour celles déjà affectées par des pertes cognitives importantes. Cette polyvalence potentielle est un atout majeur, mais elle exige des protocoles d’étude complexes pour identifier les profils de patients les plus susceptibles de bénéficier du composé. Par ailleurs, des questions éthiques et pratiques se posent, notamment sur l’accessibilité d’un tel traitement à grande échelle. Ces éléments rappellent que, derrière l’optimisme scientifique, des obstacles logistiques et financiers subsistent, nécessitant une réflexion approfondie pour garantir une mise en œuvre équitable.

Un Optimisme Prudent pour les Années à Venir

Les chercheurs impliqués dans cette étude affichent un optimisme prudent face aux résultats obtenus. Ils reconnaissent l’importance de leurs découvertes tout en soulignant le long chemin qui reste à parcourir avant une application clinique concrète. Ces travaux s’inscrivent dans une dynamique mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, où chaque avancée, même modeste, contribue à une meilleure compréhension de la pathologie. Le PBA, en ciblant les mécanismes cellulaires fondamentaux, pourrait inspirer le développement de nouvelles thérapies, complémentaires ou alternatives, pour répondre aux besoins variés des patients. Cette approche collaborative, mêlant innovation et rigueur, est essentielle pour surmonter les défis inhérents à une maladie aussi complexe.

En regardant en arrière, il est clair que ces recherches ont déjà marqué un tournant dans la manière d’aborder les troubles neurodégénératifs. Les efforts déployés pour tester le PBA sur des modèles animaux ont posé des jalons importants, révélant des possibilités de récupération cognitive autrefois inimaginables. Pour l’avenir, il est crucial de maintenir cet élan en soutenant les essais cliniques et en explorant des stratégies pour rendre les traitements accessibles à tous. Une collaboration accrue entre les scientifiques, les décideurs politiques et les associations de patients pourrait accélérer ce processus, offrant ainsi une lueur d’espoir tangible à des millions de personnes touchées. Ces prochaines étapes, bien qu’exigeantes, sont porteuses d’un potentiel transformateur pour changer la vie de ceux qui luttent contre cette maladie.