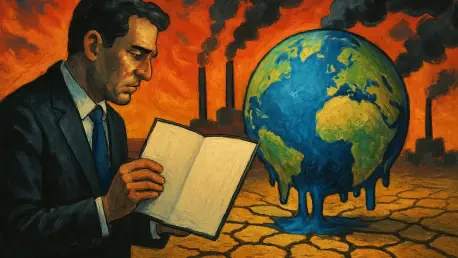

Sous un climat désormais installé au-dessus de 1,5 °C sur une année complète et des continents rythmés par des vagues de chaleur records, la COP30 s’est achevée sur un accord dont l’ambition n’a pas suivi l’ampleur des faits. Les courbes s’accélèrent, les saisons se dérèglent, mais l’issue politique est restée suspendue à des formulations prudentes.

La trajectoire de l’Accord de Paris paraît plus étroite depuis que la moyenne annuelle mondiale a franchi le seuil de 1,5 °C. Cette bascule symbolique, déjà observable dans l’augmentation des stress hydriques, de l’insécurité alimentaire et de la pression sur la santé publique, aurait dû imposer des repères clairs et mesurables.

Or une question a survolé les couloirs : à quoi sert une COP si elle ne nomme pas la cause majeure du réchauffement, les combustibles fossiles ? Le décalage entre l’attente sociétale et le texte final nourrit une lassitude palpable, dont découle une défiance grandissante envers ces forums multilatéraux.

Repères Essentiels : Pourquoi COP30 Devait Marquer Un Tournant

Le mandat politique et moral des COP est d’aligner la diplomatie sur la science : fixer des objectifs chiffrés, nommer explicitement les fossiles, créer des mécanismes de suivi et de financement. Au contraire, l’accord a privilégié des périphrases et des délais, en renvoyant l’essentiel à de futures “discussions”.

Les tendances lourdes épaississent pourtant l’arrière-plan : impacts climatiques plus fréquents et coûteux, tensions géopolitiques ravivées, influence européenne en recul et méfiance du public envers des promesses sans feuille de route. Pour de nombreux acteurs, cette conjoncture exigeait un texte de rupture.

Les attentes étaient claires : reconnaître les fossiles comme cause principale, engager un calendrier crédible de sortie, et avancer sur la déforestation et l’agriculture avec des cibles vérifiables. Faute de ce triptyque, l’architecture de mise en œuvre perd en cohérence et en efficacité.

Diagnostic Du “Vide” : Où L’Accord Échoue Et Pourquoi Cela Compte

L’absence d’engagements fermes et mesurables s’est traduite par des renvois à des “travaux à venir” plutôt que par des obligations quantifiées et contrôlables. Sans indicateurs, rapports normalisés et leviers de sanction ou d’incitation, la crédibilité reste hors de portée.

Le silence relatif sur les énergies fossiles constitue l’angle mort qui neutralise l’ambition. Aucun cap explicite sur l’extraction et la combustion n’a été arrêté, ce qui marque un recul par rapport à la dynamique née à la COP28 où la mention des fossiles avait, au minimum, clarifié le débat.

Déforestation et agriculture, pourtant centrales pour les puits de carbone et la sécurité alimentaire, ont été reléguées au second plan. En l’absence de trajectoires sectorielles, les sols, les forêts et les communautés rurales demeurent exposés, tandis que les stratégies d’adaptation peinent à se financer et à s’évaluer.

La méthode elle-même vacille : des promesses “colorées” viennent sans instruments — pas d’indicateurs robustes, pas d’audits indépendants, pas de calendrier exigeant. Cette fragilité du multilatéralisme climatique nourrit la lassitude des parties prenantes et élargit l’espace de blocage pour des puissances pro‑statu quo fossile.

Quelques avancées ont néanmoins émergé : un mécanisme de transition juste, la reconnaissance du rôle des peuples autochtones, des océans et des forêts, et une mise en avant de la science. Mais ces jalons, dépourvus de budgets et d’objectifs chiffrés, ressemblent davantage à une esquisse qu’à un plan d’action.

Voix Et Preuves : Ce Que Disent Les Experts Et Les ONG

“L’accord ne protège pas les biens essentiels : bien-être, sécurité alimentaire, santé, stabilité sociale”, a résumé Davide Faranda (CNRS), qui a dénoncé l’absence d’engagements “concrets, mesurables et vérifiables” et le déni des fossiles. Il a aussi souligné l’érosion de l’influence européenne dans un rapport de force plus brut.

François Gemenne a parlé d’un texte “archi-nul”, estimant que l’empreinte des industries fossiles était visible ligne après ligne. Selon lui, l’absence de progrès sur la déforestation et l’agriculture, couplée au recul sur la mention des fossiles, a vidé le document de sa substance.

Pour la climatologue Katharine Hayhoe, se contenter “d’entamer des discussions” ne correspond pas aux impératifs scientifiques. Ce décalage persistant entre données et diplomatie alimente un sentiment de temps perdu tandis que les risques systémiques s’intensifient.

Du côté des ONG, WWF et Manuel Pulgar-Vidal ont salué des titres utiles — transition juste, reconnaissance des communautés locales — tout en regrettant l’absence d’une feuille de route et la mise à l’écart des moteurs de la crise. “Des titres sans actions”, a résumé Pulgar-Vidal.

“N’espérer que des arènes onusiennes n’est plus suffisant ; l’élan migre vers les mouvements sociaux et les coalitions locales”, a déclaré Nikki Reisch (CIEL), pointant les limites d’un cadre sans leviers contraignants. Un consensus critique s’est imposé : l’accord est trop vague et sans calendrier crédible.

Dans ce chœur, un appel revient : transparence, vérifiabilité, redevabilité. Sans ces piliers, ni la confiance ni l’investissement à la hauteur des besoins ne suivront, et l’écart entre ambitions affichées et résultats réels continuera de se creuser.

Agir Malgré L’Accord : Pistes Concrètes Pour Combler Le Vide

La sortie des fossiles doit désormais s’inscrire clairement dans les lois nationales et sectorielles, avec des cibles 2025‑2030 : fin des nouvelles explorations, plafonds d’extraction, plans de fermeture assortis d’indicateurs publics sur le méthane, le torchage, l’intensité carbone et la déforestation importée.

Des mécanismes de redevabilité peuvent être déployés sans attendre : rapports annuels normalisés, audits indépendants, sanctions et incitations fiscales ; réorientation des flux financiers via la fin des subventions fossiles, des obligations vertes et des fonds de transition juste au bénéfice des territoires et des travailleurs.

Accélérer dans les secteurs clés suppose des moratoires anti‑déforestation, une traçabilité intégrale et des clauses de non‑déforestation dans les chaînes d’approvisionnement ; en agriculture, des plans sols‑carbone, la réduction des intrants et un soutien massif aux pratiques agroécologiques, couplées à des achats publics exemplaires.

Hors COP, des leviers immédiats existent : tribunaux, autorités de marché, régulateurs financiers, collectivités locales, mais aussi alliances industrielles volontaires avec clauses de sortie fossile et jalons trimestriels. Une feuille de route vers la COP31 à Antalya gagnerait à inclure la mention explicite des fossiles, des objectifs chiffrés et un calendrier serré, avec la participation des peuples autochtones et des communautés locales dans la gouvernance et la mise en œuvre.

En définitive, l’accord a montré ses limites, mais il a aussi clarifié l’espace d’action. Les solutions ont reposé sur la précision des cibles, la qualité des indicateurs, la cohérence des budgets et la force des contrôles — autant de leviers capables de transformer des promesses en résultats tangibles.