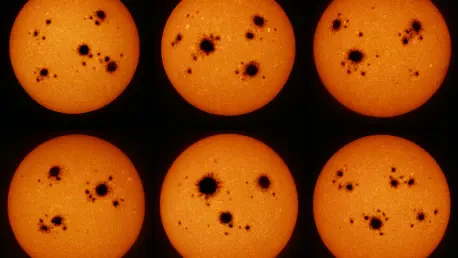

Une avancée spectaculaire vient de marquer le domaine de l’astrophysique : pour la première fois, des scientifiques ont réussi à identifier des taches sur des étoiles autres que notre Soleil, des zones sombres comparables aux taches solaires observées depuis des siècles sur notre propre étoile. Cette prouesse, issue d’une méthode initialement développée pour détecter des exoplanètes, ouvre des perspectives inédites sur la compréhension des phénomènes stellaires. Ces taches, qui se manifestent comme des régions plus froides et moins lumineuses à la surface des étoiles, sont le résultat d’intenses champs magnétiques. Leur détection pourrait révolutionner la manière dont les chercheurs envisagent les interactions entre les étoiles et les planètes qu’elles abritent, tout en posant des questions fondamentales sur la singularité ou la banalité de notre Soleil dans la vaste étendue de la Voie lactée.

Cette découverte dépasse largement le cadre d’une simple innovation technique et invite à réfléchir sur l’impact des caractéristiques stellaires sur l’habitabilité des mondes lointains. Grâce à des missions spatiales emblématiques telles que Kepler et TESS, orchestrées par la NASA, des données précieuses ont été collectées, permettant d’explorer ces phénomènes à des distances autrefois inimaginables. La méthode employée, baptisée StarryProcess, repose sur l’analyse fine des variations de luminosité des étoiles, révélant des détails insoupçonnés sur leur surface. Ce progrès illustre à quel point les outils conçus pour chercher des planètes peuvent aussi éclairer les mystères des étoiles elles-mêmes, renforçant l’idée que ces deux entités forment un tout indissociable dans l’étude de l’univers.

Une Méthode Révolutionnaire

Détection via StarryProcess

La méthode StarryProcess représente une avancée majeure dans l’analyse des caractéristiques stellaires, en s’appuyant sur les courbes de lumière, ces enregistrements précis des variations de luminosité d’une étoile lorsqu’une planète passe devant elle, un phénomène connu sous le nom de transit. Ces données, souvent collectées par des télescopes spatiaux comme TESS, montrent une baisse périodique de luminosité. Cependant, lorsqu’une planète traverse une tache stellaire, une zone moins brillante, cette baisse est atténuée, créant une signature distincte dans la courbe. En modélisant ces anomalies, les scientifiques peuvent non seulement détecter la présence de taches, mais aussi estimer leur taille, leur nombre et leur position à la surface de l’étoile. Cette approche permet de dépasser les anciens modèles qui considéraient les étoiles comme des disques uniformément lumineux, offrant une vision plus réaliste et nuancée de leur structure.

Au-delà de la simple détection, StarryProcess permet de suivre l’évolution des taches stellaires dans le temps, un aspect crucial pour comprendre les dynamiques de surface des étoiles. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu observer comment ces zones sombres se déplacent ou changent d’intensité, reflétant des processus magnétiques complexes semblables à ceux du Soleil. Cette approche s’inscrit dans une démarche plus large visant à cartographier les étoiles avec une précision inégalée, un défi technique relevé grâce aux énormes volumes de données accumulés par les missions spatiales. En exploitant ces informations, les astrophysiciens peuvent désormais explorer des étoiles situées à des centaines d’années-lumière, transformant chaque transit planétaire en une opportunité d’étudier non seulement la planète, mais aussi son étoile hôte. Cette double perspective marque un tournant dans l’approche scientifique des systèmes stellaires.

Application Pratique : TOI 3884 b

Un exemple frappant de l’efficacité de StarryProcess est fourni par l’étude de la planète TOI 3884 b, une géante gazeuse située à environ 141 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Cette planète, découverte grâce aux observations du télescope TESS, est environ cinq fois plus grande et 32 fois plus massive que la Terre. Lors de ses transits devant son étoile hôte, les variations de luminosité ont révélé des anomalies subtiles, interprétées comme la présence de taches stellaires. Ces observations ont permis de cartographier des caractéristiques spécifiques de la surface de l’étoile, telles que le niveau global de taches ou leur distribution. Ce cas concret montre comment une méthode conçue pour détecter des planètes peut également dévoiler des détails sur les étoiles, un résultat qui aurait été inimaginable il y a encore quelques années.

Les données issues de TOI 3884 b ont également fourni des informations sur des paramètres astronomiques essentiels, tels que l’inclinaison de l’orbite de la planète ou l’angle de rotation de l’étoile par rapport à la ligne de visée terrestre, des éléments techniques mais fondamentaux pour comprendre la dynamique du système stellaire dans son ensemble. En analysant les taches détectées, les scientifiques ont pu évaluer leur impact sur les mesures de luminosité, affinant ainsi les modèles utilisés pour interpréter les transits. Ce succès illustre le potentiel de StarryProcess à s’appliquer à une diversité de systèmes stellaires, qu’il s’agisse d’étoiles similaires au Soleil ou de types plus exotiques. Chaque nouvelle observation enrichit la base de connaissances, ouvrant la voie à des études comparatives entre différentes étoiles et leurs comportements magnétiques.

Implications pour la Science

Habitabilité et Atmosphères Planétaires

L’un des impacts les plus significatifs de la détection des taches stellaires réside dans son rôle pour l’étude de l’habitabilité des exoplanètes. En effet, une meilleure compréhension des caractéristiques d’une étoile permet de distinguer plus clairement les signatures atmosphériques de la planète de celles de son étoile hôte, évitant ainsi des confusions qui pourraient fausser les interprétations. Par exemple, des composés comme la vapeur d’eau, souvent recherchés comme marqueurs d’habitabilité dans les atmosphères planétaires, peuvent aussi être présents dans les atmosphères stellaires à certaines températures. Grâce à des outils comme StarryProcess, les chercheurs peuvent isoler ces signaux, évitant des erreurs cruciales dans l’analyse des données. Ce progrès est d’autant plus important pour les missions futures, telles que Pandora de la NASA, qui visent à explorer ces questions avec une précision accrue.

Cette avancée méthodologique a également des répercussions sur la manière dont les scientifiques évaluent les conditions nécessaires à la vie. Les taches stellaires influencent le rayonnement émis par une étoile, un facteur clé pour déterminer si une planète peut maintenir une atmosphère stable ou des températures propices à l’eau liquide. En cartographiant ces taches et en comprenant leur comportement, il devient possible d’estimer plus précisément l’environnement radiatif autour des exoplanètes. Cette connaissance fine des interactions étoile-planète renforce la capacité à identifier des mondes potentiellement habitables, même à des distances colossales. Les implications de cette recherche touchent ainsi à des enjeux fondamentaux, non seulement scientifiques, mais aussi philosophiques, sur la possibilité de trouver des conditions similaires à celles de la Terre ailleurs dans l’univers.

Cycles Magnétiques Stellaires

Les taches stellaires offrent une fenêtre unique sur les cycles magnétiques des étoiles, des phénomènes bien documentés pour le Soleil avec son cycle de 11 ans, au cours duquel l’activité des taches augmente puis diminue, influençant ainsi de manière significative divers paramètres astrophysiques. Ces cycles ont un impact direct sur le rayonnement stellaire, un facteur qui affecte les planètes environnantes, notamment en termes de climat et de protection contre les radiations. En étudiant les taches sur d’autres étoiles grâce à StarryProcess, les chercheurs cherchent à déterminer si de tels cycles sont une constante universelle ou une spécificité de notre Soleil. Cette question, bien que technique, pourrait transformer notre vision des dynamiques stellaires et de leur impact sur les systèmes planétaires, en révélant des schémas communs ou des divergences inattendues.

Comparer ces cycles magnétiques entre différentes étoiles permet également de mieux comprendre l’évolution des étoiles elles-mêmes et de décrypter les mécanismes qui régissent leur comportement à travers le temps. Les variations dans l’activité des taches pourraient indiquer des différences dans la structure interne ou l’âge des étoiles, des éléments essentiels pour classer les systèmes stellaires selon leur potentiel d’habitabilité. Par exemple, une étoile avec des cycles magnétiques intenses pourrait générer des éruptions solaires fréquentes, rendant les planètes proches moins propices à la vie. À l’inverse, une étoile plus stable pourrait offrir un environnement favorable. Ces analyses, rendues possibles par les observations des taches stellaires, enrichissent les modèles théoriques et guident les priorités des futures explorations spatiales. Elles soulignent l’importance d’une approche intégrée, où chaque détail de l’étoile compte autant que les planètes qu’elle éclaire.

Une Perspective Historique

Héritage des Observations Solaires

L’observation des taches solaires constitue un héritage scientifique riche, remontant aux premières esquisses réalisées par Galilée au début du XVIIe siècle, bien que des traces d’observations antérieures existent déjà dans des civilisations plus anciennes. Ces premières études ont jeté les bases de la compréhension des phénomènes magnétiques à la surface du Soleil, notamment grâce à des découvertes comme celle de l’effet Zeeman, qui a permis de mesurer les champs magnétiques stellaires. Depuis lors, des générations d’astronomes ont compilé des données sur les taches solaires, identifiant des cycles réguliers et des variations d’activité. Ce savoir accumulé sur des siècles sert aujourd’hui de référence pour interpréter les observations des taches sur d’autres étoiles, un domaine qui bénéficie des avancées technologiques modernes pour aller au-delà des limites du système solaire.

Cet héritage historique ne se limite pas à une simple accumulation de données ; il reflète une curiosité humaine persistante pour les mystères du cosmos. Les outils actuels, comme StarryProcess, s’inscrivent dans cette continuité, transformant des observations autrefois limitées au Soleil en une exploration universelle des étoiles. Les taches stellaires, autrefois perçues comme des particularités de notre propre étoile, deviennent des indices pour décoder le fonctionnement d’autres systèmes stellaires. Cette progression montre comment chaque étape de la recherche astronomique, des premières lunettes de Galilée aux télescopes spatiaux d’aujourd’hui, contribue à élargir la compréhension de l’univers. Ce lien entre passé et présent souligne la valeur de la persévérance scientifique face à des questions aussi vastes que complexes.

Une Vision Intégrée de l’Astrophysique

L’astrophysique moderne adopte une approche de plus en plus unifiée, où les étoiles et leurs planètes ne sont plus étudiées comme des entités séparées, mais comme des composantes interdépendantes d’un même système. Cette vision, renforcée par des méthodes comme StarryProcess, met en évidence le rôle actif des étoiles dans l’interprétation des données astronomiques. Loin d’être de simples arrière-plans, elles influencent directement les mesures effectuées sur les planètes, qu’il s’agisse de leurs atmosphères ou de leurs orbites. Comprendre une étoile, avec ses taches et ses cycles magnétiques, devient donc un préalable indispensable pour analyser les mondes qu’elle abrite, une perspective qui redéfinit les priorités de la recherche spatiale.

Cette intégration des connaissances reflète une évolution profonde dans la manière d’aborder les grandes questions cosmiques, et les découvertes récentes sur les taches stellaires ont rappelé l’importance de ne pas isoler les phénomènes stellaires des dynamiques planétaires. Elles ont permis de mieux saisir comment les interactions entre une étoile et ses planètes façonnent des environnements potentiellement habitables. À mesure que les outils d’observation gagnent en précision, cette approche holistique guide les efforts pour explorer des systèmes éloignés, tout en offrant des clés pour comprendre la place du Soleil et de la Terre dans l’immensité galactique. Ce regard unifié sur l’univers a marqué un tournant décisif, ouvrant de nouveaux horizons pour les générations futures d’astronomes.