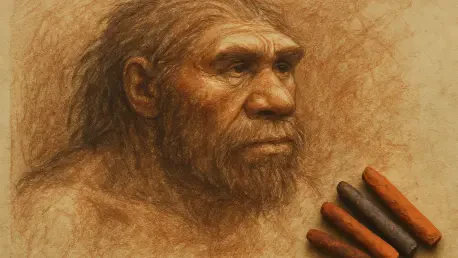

Une découverte archéologique récente a bouleversé les perceptions traditionnelles sur l’homme de Néandertal, une espèce longtemps reléguée au rang de simple brute primitive face à l’Homo sapiens, et met en lumière des capacités insoupçonnées. Des fragments d’ocre façonnés, datant de plusieurs dizaines de milliers d’années, ont été mis au jour sur des sites en Crimée et en Ukraine, suggérant une capacité symbolique et artistique remarquable. Ces objets, souvent qualifiés de « crayons » préhistoriques, montrent des traces de taille intentionnelle et d’usure répétée, ce qui laisse penser qu’ils étaient utilisés pour décorer des surfaces ou des corps. Cette trouvaille remet en question l’idée selon laquelle Néandertal serait dénué de pensée complexe et ouvre un débat passionnant sur la nature de ses créations. Loin d’être de simples gestes spontanés, ces outils témoignent d’une préparation minutieuse et d’une possible intention de communication ou d’expression culturelle, un domaine jusque-là attribué presque exclusivement à Sapiens.

Une Réévaluation des Capacités Néandertaliennes

L’image de Néandertal a considérablement évolué au fil des découvertes archéologiques récentes. Pendant longtemps, cette espèce humaine, qui a vécu en Europe et en Asie il y a environ 400 000 à 40 000 ans, était perçue comme moins évoluée, incapable de rivaliser avec la sophistication culturelle de l’Homo sapiens. Cependant, les fragments d’ocre taillés découverts sur des sites anciens viennent contredire cette vision réductrice. Ces objets, datant de 130 000 à 33 000 ans, révèlent une manipulation délibérée : les traces d’usure indiquent un usage répété, probablement pour tracer des motifs ou appliquer des pigments sur diverses surfaces. Cette précision dans la préparation des outils suggère une planification et une intention, des qualités qui rapprochent Néandertal des comportements symboliques observés chez Sapiens. Ainsi, loin d’être un simple chasseur-cueilleur, Néandertal pourrait avoir développé une forme d’expression culturelle, bien que sa profondeur reste encore à élucider par les chercheurs.

Un autre aspect frappant de cette réévaluation concerne la portée de ces découvertes dans le contexte global de l’évolution humaine. Les outils d’ocre ne sont pas des cas isolés ; ils s’ajoutent à d’autres indices, comme des motifs géométriques trouvés dans des grottes espagnoles, datant de plus de 60 000 ans. Ces traces, bien que moins élaborées que les fresques de Lascaux ou de Chauvet réalisées par Sapiens, soulèvent des questions cruciales sur la signification qu’elles pouvaient avoir. Étaient-elles purement utilitaires ou portaient-elles une dimension rituelle ou sociale ? Les analyses modernes, notamment le traitement des images et l’étude des marques d’usure, permettent de détecter des détails invisibles à l’œil nu et renforcent l’idée d’une complexité insoupçonnée chez Néandertal. Ces avancées technologiques offrent une nouvelle fenêtre sur un passé lointain et invitent à repenser les frontières entre les différentes espèces humaines.

Les Indices d’une Pensée Symbolique

La notion de pensée symbolique chez Néandertal est au cœur des débats actuels dans la communauté scientifique. Les fragments d’ocre, parfois comparés à des crayons primitifs, ne sont pas de simples objets utilitaires. Leur façonnage régulier et les traces d’application suggèrent qu’ils étaient employés pour créer des motifs ou des décorations, peut-être sur des parois, des vêtements ou même des corps. Cette hypothèse, soutenue par une étude récente parue dans une revue scientifique reconnue, met en lumière une capacité à conceptualiser et à transmettre des idées au-delà du strict besoin de survie. Si les œuvres de Sapiens, datant de 36 000 à 45 000 ans, affichent un art figuratif complexe, celles attribuées à Néandertal, bien plus anciennes, se limitent souvent à des formes abstraites. Cependant, cette simplicité apparente ne diminue pas leur importance : elle pourrait refléter une forme différente de communication ou de rituel, adaptée aux contextes culturels de l’époque.

Le débat sur la profondeur symbolique des créations néandertaliennes reste ouvert, mais les indices s’accumulent en faveur d’une reconnaissance de leurs compétences. Par exemple, les pigments utilisés montrent une sélection minutieuse des matériaux, ce qui indique une connaissance fine de leur environnement et une volonté de produire un effet précis. Comparés aux œuvres de Sapiens, les vestiges néandertaliens apparaissent moins variés, mais leur ancienneté et leur régularité témoignent d’une continuité dans les pratiques. Les chercheurs s’interrogent encore sur le sens exact de ces gestes : s’agissait-il d’une expression individuelle ou collective ? Les réponses définitives manquent, mais les nouvelles méthodes d’analyse, comme l’examen microscopique des outils, permettent d’affiner les interprétations. Ces progrès soulignent que Néandertal, bien avant l’arrivée de Sapiens en Europe, avait déjà développé des comportements qui préfigurent les grandes avancées culturelles de l’humanité.

Un Héritage à Redécouvrir

En repensant à l’histoire de Néandertal, il est frappant de constater à quel point les découvertes récentes ont transformé la compréhension de cette espèce. Les fragments d’ocre taillés, utilisés il y a des dizaines de milliers d’années, ont marqué un tournant en révélant une facette créative et intentionnelle jusque-là ignorée. Ces outils, préparés avec soin, ont servi à des activités qui allaient peut-être au-delà de l’utilitaire, touchant à des dimensions décoratives ou rituelles. Ce constat a permis de repositionner Néandertal comme un acteur clé de l’évolution culturelle, capable de rivaliser, dans certains domaines, avec les premières expressions artistiques de Sapiens. Les recherches menées ont ainsi jeté une lumière nouvelle sur un passé complexe et nuancé.

Pour l’avenir, il est essentiel de poursuivre ces investigations avec des outils toujours plus précis afin de décrypter les mystères entourant les pratiques néandertaliennes. Les technologies modernes doivent continuer à être mobilisées pour analyser les vestiges et explorer d’autres sites encore inexploités. De plus, une collaboration accrue entre les disciplines, comme l’archéologie et l’anthropologie, pourrait offrir des perspectives inédites sur la vie de cette espèce. Enfin, il serait bénéfique d’intégrer ces découvertes dans les récits éducatifs pour sensibiliser le public à la richesse du patrimoine humain, bien au-delà des clichés sur Néandertal. Ces démarches permettraient de mieux apprécier l’héritage commun qui lie toutes les branches de l’humanité.