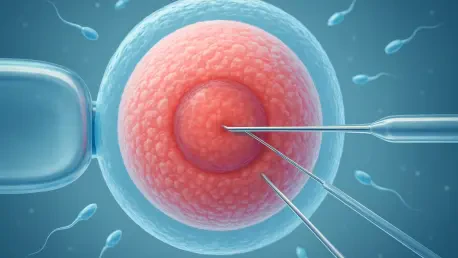

Dans un monde où les avancées médicales permettent de donner la vie par des moyens autrefois inimaginables, la quête des origines reste un enjeu profondément humain et souvent douloureux, notamment pour les personnes nées grâce à la procréation médicalement assistée (PMA). Connaître l’identité de leur donneur représente bien plus qu’une simple curiosité : c’est une clé pour comprendre une partie de leur histoire. L’histoire de Marie, une femme née par PMA au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rennes, illustre avec acuité les défis émotionnels et administratifs auxquels ces individus sont confrontés. Son parcours, marqué par des obstacles inattendus et une détermination sans faille, met en lumière des failles dans la gestion des données médicales et soulève des questions cruciales sur le droit à l’accès aux origines. Ce récit, à la croisée des enjeux personnels et institutionnels, invite à réfléchir sur les responsabilités des établissements de santé face à ces demandes légitimes.

Une Quête Entravée par des Obstacles Administratifs

La démarche de Marie pour accéder aux informations sur son donneur a débuté comme un espoir de réponses, mais s’est rapidement transformée en un véritable parcours du combattant. En saisissant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD), elle pensait obtenir des données essentielles sur son histoire biologique. Pourtant, la réponse de la commission a été un coup dur : l’absence de données accessibles a empêché l’identification du donneur, plongeant Marie dans une profonde frustration. Ce refus initial, loin d’être un cas isolé, reflète les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes dans des situations similaires. La complexité des archives médicales, parfois mal conservées ou difficiles à localiser, constitue un frein majeur à l’exercice d’un droit fondamental. Pour Marie, cette impasse n’était pas seulement administrative, mais aussi profondément émotionnelle, car elle touchait à une part essentielle de son identité et de son histoire personnelle.

Face à ce silence initial et à l’absence de réaction du CHU de Rennes concernant une demande d’indemnisation, Marie a décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif de la ville. Sa requête visait à obtenir une réparation pour le préjudice moral et médical subi, ainsi que pour la perte de chance de connaître ses origines. Cette démarche judiciaire illustre la détermination de cette femme à faire valoir ses droits, malgré le poids des procédures et l’incertitude quant à l’issue de son combat. L’anxiété générée par cette situation, où chaque réponse tardive ou absente semblait fermer une porte, a amplifié son sentiment d’injustice. Ce cas met en évidence une tension palpable entre les attentes des individus nés de PMA et les contraintes logistiques des institutions médicales. Il souligne également l’importance d’un accompagnement psychologique pour ceux qui traversent de telles épreuves, souvent sous-estimées par les structures administratives.

Un Dossier Retrouvé, mais un Préjudice Persistant

Un tournant décisif dans l’histoire de Marie est survenu lorsque le CHU a finalement localisé son dossier médical, confirmant que le donneur avait consenti à la transmission de ses données. Cette nouvelle, bien que positive, n’a pas effacé les mois d’incertitude et de stress vécus par la jeune femme. Elle a choisi de maintenir sa demande d’indemnisation, estimant que le préjudice psychologique subi pendant cette période méritait une reconnaissance. Cette décision reflète une réalité plus large : la résolution d’un problème administratif ne suffit pas toujours à apaiser les blessures émotionnelles causées par le sentiment d’abandon ou d’opacité. Le cas de Marie montre que l’accès aux origines ne se limite pas à une simple transmission d’informations ; il s’agit aussi de respecter la dignité et les attentes des personnes concernées. Cette affaire interroge ainsi la manière dont les établissements de santé gèrent les retards et les erreurs, même involontaires, dans des contextes aussi sensibles.

Cependant, le tribunal administratif a adopté une position plus pragmatique face à cette requête. Le rapporteur public a estimé que la demande d’indemnisation n’était pas fondée, arguant qu’aucune faute grave ou désorganisation manifeste ne pouvait être imputée au CHU ou à la CAPADD, surtout depuis que l’accès aux données avait été accordé. Cette analyse, bien que logique d’un point de vue juridique, semble minimiser l’impact émotionnel des délais et des incertitudes sur Marie. Elle met en lumière une divergence entre la perception des institutions, axée sur des critères objectifs, et celle des individus, marquée par des ressentis personnels profonds. Ce décalage illustre la nécessité de repenser les mécanismes d’évaluation des préjudices dans ce type d’affaires, afin de mieux prendre en compte les dimensions humaines et psychologiques qui échappent souvent aux cadres strictement légaux.

Les Défis Structurels des Institutions Médicales

Le CHU de Rennes, en tant que centre de référence historique pour la conservation des dons biologiques, fait face à un volume exceptionnel de demandes, comme l’a souligné la défense de l’établissement. Ce contexte de surcharge explique en partie les délais de traitement, qui ne relèvent pas nécessairement d’une désorganisation, mais d’une priorisation progressive des dossiers. Le Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains (CECOS) gère des archives parfois très anciennes, ce qui complique la localisation rapide des informations. Cette réalité institutionnelle, bien que compréhensible, ne doit pas occulter les attentes des personnes en quête de leurs origines, pour qui chaque jour d’attente peut sembler interminable. Une meilleure anticipation des besoins en ressources humaines et techniques apparaît donc indispensable pour éviter que de tels retards ne se reproduisent et n’aggravent le sentiment d’injustice chez les demandeurs.

Au-delà des contraintes logistiques, cette affaire révèle une problématique plus large de transparence et de communication entre les institutions médicales et les individus concernés. Les personnes nées de PMA, comme Marie, se heurtent souvent à un mur de silence ou à des réponses tardives, ce qui alimente leur méfiance envers le système. Améliorer la traçabilité des dossiers et instaurer des délais de réponse clairs pourraient contribuer à réduire ces tensions. Par ailleurs, une sensibilisation accrue des personnels administratifs et médicaux aux enjeux émotionnels de ces démarches s’impose. Ces mesures, bien que complexes à mettre en œuvre, permettraient de concilier les impératifs organisationnels des centres de santé avec le respect des droits fondamentaux des individus. Ce cas particulier appelle ainsi à une réflexion collective sur la manière dont la société peut mieux accompagner ces parcours de vie si singuliers.

Regards Croisés sur un Droit Fondamental

L’expérience de Marie met en lumière une diversité de points de vue sur la gestion des données des donneurs. D’un côté, les institutions médicales insistent sur les défis pratiques auxquels elles sont confrontées, notamment le volume de demandes et la complexité des archives. Cette perspective, bien que légitime, peut sembler froide face aux attentes des individus qui recherchent des réponses sur leur identité. De l’autre, les témoignages de personnes nées de PMA révèlent une souffrance souvent méconnue, liée au sentiment de ne pas avoir accès à une partie essentielle de leur histoire. Ces deux visions, bien que divergentes, ne sont pas incompatibles : elles appellent à un équilibre entre efficacité administrative et empathie. Une meilleure collaboration entre les associations de défense des droits, les autorités médicales et les pouvoirs publics pourrait permettre de construire des solutions adaptées à ces enjeux si complexes.

Enfin, ce cas souligne l’importance de poursuivre le dialogue sur les droits des personnes nées de PMA. Si le dossier de Marie a finalement été retrouvé, combien d’autres restent dans l’attente ou dans l’ignorance ? Cette question mérite une attention particulière, car elle touche à des principes fondamentaux d’égalité et de dignité. Les avancées législatives récentes en matière d’accès aux origines constituent un pas en avant, mais leur mise en œuvre effective reste un défi. Les institutions doivent continuer à s’adapter aux besoins croissants des demandeurs, tout en tenant compte des réalités historiques de la conservation des données. Ce travail de longue haleine, s’il est mené avec sérieux, pourrait transformer des parcours semés d’embûches en démarches plus fluides et respectueuses des attentes de chacun.

Vers des Solutions pour l’Avenir

Rétrospectivement, le parcours de Marie a permis de mettre en lumière des failles dans la gestion des archives médicales qui, bien que corrigées dans son cas, ont laissé des traces indélébiles sur le plan émotionnel. Cette affaire a rappelé que derrière chaque dossier se cache une histoire humaine, souvent marquée par l’attente et l’incertitude. Le verdict du tribunal administratif, bien qu’il ait penché en faveur d’une approche pragmatique, n’a pas pleinement reconnu la souffrance vécue pendant ces mois de silence. Ce décalage entre les décisions institutionnelles et les ressentis personnels a souligné la nécessité d’une écoute plus attentive aux impacts psychologiques de telles situations, au-delà des seuls aspects juridiques ou administratifs.

Pour avancer, des mesures concrètes s’imposent. La modernisation des systèmes de gestion des données médicales, avec une numérisation accrue des archives, aurait pu prévenir de tels incidents. De même, la mise en place de protocoles clairs pour informer les demandeurs des délais et des étapes de traitement aurait réduit l’anxiété liée à l’attente. Enfin, un fonds d’indemnisation spécifique pour les préjudices liés à des erreurs administratives dans ce domaine mériterait d’être envisagé. Ces pistes, si elles étaient explorées, offriraient des garanties supplémentaires aux personnes nées de PMA, tout en incitant les institutions à renforcer leur vigilance. L’histoire de Marie, bien qu’emblématique, doit devenir un moteur de changement pour que d’autres n’aient pas à revivre de telles épreuves.