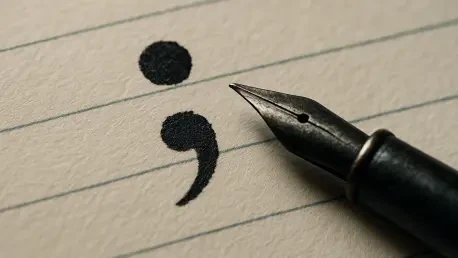

Dans un monde où la communication s’accélère et se simplifie à l’extrême, un petit signe de ponctuation, autrefois célébré pour sa subtilité, semble perdre sa place dans l’écriture moderne. Introduit à la fin du XVe siècle par un imprimeur italien, ce marqueur grammatical, à mi-chemin entre la virgule et le point, a traversé des siècles de littérature pour structurer des idées complexes et nuancer le rythme des phrases. Pourtant, son usage décline de manière spectaculaire, notamment dans la littérature anglophone, où des études récentes montrent une chute de près de 50 % en quelques décennies. Ce phénomène soulève des questions fascinantes : pourquoi ce signe est-il de moins en moins utilisé ? Est-il victime des évolutions numériques et des nouvelles habitudes d’écriture, ou s’agit-il d’un rejet plus profond de sa complexité ? Cette réflexion invite à explorer les raisons de cette disparition progressive, tout en interrogeant la valeur qu’il pourrait encore avoir dans un contexte contemporain marqué par la quête de concision.

Une chute historique et mesurable

L’évolution de l’usage de ce signe de ponctuation est frappante lorsqu’on examine les données historiques. Selon des analyses effectuées sur de vastes corpus littéraires, son emploi a connu un essor impressionnant entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe, avec une augmentation de près de 400 % dans les textes publiés. Cependant, ces dernières années, une diminution significative a été observée, avec une baisse de plus de 45 % sur une période de deux décennies. Cette tendance est particulièrement marquée dans les écrits anglophones, où des outils comme les bases de données numériques révèlent que ce signe apparaît de moins en moins fréquemment, passant d’une occurrence toutes les 200 unités textuelles à une toutes les 400 environ. Ce déclin reflète non seulement un changement dans les pratiques d’écriture, mais aussi une transformation des attentes des lecteurs, qui privilégient souvent des structures plus directes et moins nuancées dans les textes qu’ils consomment au quotidien.

Cette régression n’est pas uniquement une question de chiffres ; elle s’accompagne d’une méconnaissance croissante des règles qui régissent l’utilisation de ce signe. Des enquêtes menées auprès d’étudiants britanniques montrent que plus de deux tiers d’entre eux l’emploient rarement, voire jamais, dans leurs travaux écrits. De plus, une large proportion échoue à en saisir les subtilités, souvent par manque de formation ou d’exposition à des textes qui en font un usage maîtrisé. Cette situation est aggravée par l’absence de ce marqueur dans les communications rapides, comme les messages ou les publications sur les réseaux sociaux, où la brièveté prime sur la précision grammaticale. Ainsi, ce signe, jadis perçu comme un outil raffiné, devient peu à peu un vestige d’une époque où l’écriture était davantage un art qu’un simple moyen de transmission d’information.

Les raisons d’un désamour contemporain

À l’ère numérique, les habitudes d’écriture se transforment sous l’influence des technologies et des nouveaux modes de communication. La recherche de simplicité et d’immédiateté pousse les auteurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, à privilégier des phrases courtes et des ponctuations plus basiques, comme la virgule ou le point. Ce contexte relègue souvent les signes plus complexes au second plan, car ils sont perçus comme inutiles ou difficiles à manier. Ce phénomène est particulièrement visible dans les échanges électroniques, où l’urgence de transmettre un message l’emporte sur le souci de la forme. Par conséquent, ce marqueur grammatical, qui demande une certaine réflexion pour être employé correctement, est fréquemment abandonné au profit d’alternatives plus accessibles, voire totalement omis dans des contextes informels.

Par ailleurs, des critiques littéraires et des écrivains eux-mêmes ont contribué à ce désamour. Certains auteurs influents du XXe siècle ont dénoncé ce signe comme un symbole d’élitisme, le jugeant superflu dans une écriture qui se veut directe et accessible. D’autres, dans la littérature contemporaine, l’utilisent avec une extrême parcimonie, voire l’évitent complètement, estimant qu’il alourdit le style. À l’inverse, des défenseurs soulignent sa capacité unique à lier des idées tout en marquant une pause plus marquée qu’une simple virgule, mais leur voix reste minoritaire. Cette polarisation des opinions reflète une tension plus large entre le désir de modernité et la préservation d’une richesse linguistique héritée du passé, un débat qui continue de diviser les cercles littéraires et éducatifs.

Une valeur littéraire toujours défendue

Malgré son déclin, ce signe conserve une place particulière dans le cœur de certains écrivains et penseurs. Des figures historiques de la littérature, tant dans les sphères anglophones que francophones, ont su exploiter sa subtilité pour enrichir leurs textes. Il a été utilisé avec brio pour équilibrer des propositions, créer des rythmes spécifiques ou encore refléter des pensées complexes. Des auteurs modernes, bien que moins nombreux, perpétuent cette tradition en intégrant ce marqueur dans leurs œuvres, avec une fréquence notable dans certains romans primés. Ces exemples montrent que, loin d’être obsolète, il peut encore jouer un rôle clé dans l’expression écrite lorsqu’il est manié avec soin et intention, offrant une profondeur que d’autres signes ne permettent pas toujours d’atteindre.

Cette défense ne se limite pas aux cercles littéraires. Des éditeurs et des enseignants militent pour un retour à une éducation grammaticale plus poussée, arguant que la maîtrise de ce signe est un gage de précision et de sophistication dans l’écriture. Une légère reprise de son usage, d’environ 27 % sur une période récente, a été constatée dans certains genres littéraires, notamment ceux qui valorisent un style plus travaillé. Ce regain d’intérêt pourrait être interprété comme une réaction au minimalisme dominant, une volonté de redonner à l’écrit une dimension artistique face à la standardisation imposée par les formats numériques. Ainsi, bien que marginal, un mouvement de redécouverte semble émerger, porté par ceux qui voient dans ce signe un outil irremplaçable pour structurer la pensée.

Perspectives pour un signe en sursis

En regardant vers l’avenir, il est difficile de prédire si ce marqueur grammatical retrouvera un jour sa gloire passée. Les tendances actuelles, marquées par la simplification du langage, suggèrent que son déclin pourrait se poursuivre, notamment dans les contextes où la rapidité prime sur la nuance. Cependant, des initiatives éducatives et littéraires pourraient inverser cette trajectoire, en sensibilisant les nouvelles générations à sa richesse. Intégrer son apprentissage dans les programmes scolaires ou encourager son usage dans des publications influentes sont autant de pistes envisagées par ceux qui souhaitent le préserver. Ces efforts, bien que modestes, témoignent d’une volonté de ne pas laisser ce symbole disparaître totalement dans l’oubli.

Réfléchir à l’histoire de ce signe, c’est aussi se souvenir des débats passionnés qu’il a suscités au fil des siècles. Sa présence dans des œuvres majeures du passé a marqué des générations de lecteurs et d’écrivains, leur offrant un moyen unique de jouer avec le rythme et le sens. Si son usage s’est raréfié, les hommages rendus par certains auteurs contemporains rappellent qu’il a su, à bien des égards, enrichir la langue. À l’avenir, peut-être faudra-t-il repenser la manière dont les outils d’écriture, y compris les plus subtils, sont transmis et valorisés, pour que la diversité des moyens d’expression reste un trésor accessible à tous.