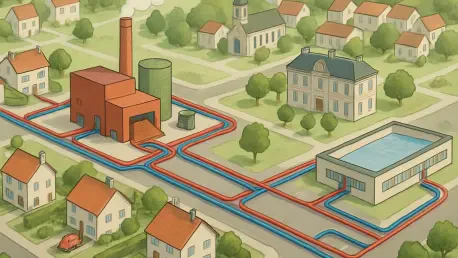

Dans une petite ville de Loire-Atlantique, Châteaubriant, comptant environ 12 000 habitants, un projet ambitieux de transition énergétique a vu le jour en 2017 avec l’objectif de devenir une référence en matière d’énergies renouvelables. Ce réseau de chaleur urbain, alimenté par une centrale solaire thermique couplée à du bois et du gaz, avait tout pour séduire : un financement conséquent de l’ADEME couvrant 70 % des coûts initiaux et une promesse de réduire l’empreinte carbone de la commune. Pourtant, plusieurs années après son lancement, le constat est amer. Les résultats, tant sur le plan écologique qu’économique, peinent à convaincre, révélant des failles profondes dans la conception et la mise en œuvre de ce dispositif. Entre des performances techniques décevantes, des impacts sanitaires préoccupants et des incertitudes financières, ce projet soulève des questions cruciales sur la manière dont les territoires abordent la transition énergétique. Ce bilan invite à une réflexion plus large sur les choix stratégiques à privilégier pour allier durabilité et bien-être des populations.

Les Promesses et les Limites d’un Projet Innovant

Une Ambition Écologique en Demi-Teinte

Lors de son inauguration, le réseau de chaleur de Châteaubriant a été présenté comme une vitrine de l’innovation écologique en France, avec une centrale solaire thermique d’une envergure inédite à l’échelle locale. L’objectif était de positionner la ville comme un modèle de durabilité, capable de réduire drastiquement sa dépendance aux énergies fossiles tout en inspirant d’autres territoires. Cependant, la réalité s’est avérée bien différente. La contribution de l’énergie solaire, bien que mise en avant dans les discours officiels, reste marginale, avec un facteur de charge oscillant entre 15 et 25 %. Cela signifie que la majeure partie de la chaleur produite provient d’autres sources, moins vertueuses sur le plan environnemental. Cette déception initiale a jeté une ombre sur l’image de pionnier que la municipalité souhaitait cultiver, mettant en lumière un décalage entre les ambitions affichées et les résultats concrets.

Un autre aspect problématique réside dans la communication autour du projet, qui a parfois occulté ces limites techniques, créant ainsi un décalage entre les attentes et la réalité. Les habitants, d’abord enthousiastes à l’idée de participer à une démarche écologique, ont progressivement pris conscience des écarts entre les promesses initiales et les résultats concrets obtenus. Les attentes, nourries par des distinctions honorifiques et des annonces ambitieuses, se sont heurtées à des performances bien en deçà des objectifs fixés. Cette situation a engendré une certaine méfiance vis-à-vis des initiatives municipales en matière d’énergie, soulignant l’importance d’une transparence accrue dans la gestion de tels projets. La question se pose désormais de savoir comment restaurer la confiance tout en rectifiant les erreurs du passé.

Les Contraintes Économiques et Techniques

Sur le plan économique, le réseau de chaleur castelbriantais fait face à des critiques acerbes liées à un modèle financier difficilement soutenable, rendant la viabilité du projet incertaine. Les coûts d’installation des équipements solaires, combinés aux frais de maintenance et de remplacement, s’avèrent particulièrement élevés, tandis que leur durée de vie, estimée entre 20 et 25 ans, ne permet pas un retour sur investissement satisfaisant. Ce déséquilibre financier est d’autant plus préoccupant que les performances des panneaux solaires installés se révèlent médiocres, limitant les bénéfices escomptés. À cela s’ajoute l’impact foncier de la centrale, qui occupe une superficie importante, privant potentiellement la ville d’espaces pour des projets alternatifs comme la végétalisation ou la préservation des zones naturelles.

En parallèle, les contraintes techniques aggravent encore ce tableau. La fabrication des capteurs solaires et des infrastructures associées génère une énergie grise significative, souvent occultée dans les bilans officiels, ce qui alourdit le véritable impact carbone du projet. Ces éléments techniques et financiers remettent en question la pertinence d’un tel choix technologique dans un contexte où d’autres solutions, potentiellement plus efficaces, auraient pu être envisagées. La viabilité à long terme de cette initiative semble compromise, ce qui oblige à repenser les priorités pour éviter des investissements mal calibrés. Ce constat met en évidence la nécessité d’évaluer avec rigueur les technologies avant leur déploiement à grande échelle.

Les Enjeux Environnementaux et Sanitaires

Une Dépendance au Gaz et ses Conséquences

Malgré l’accent mis sur les énergies renouvelables, le réseau de chaleur de Châteaubriant repose encore largement sur le gaz naturel, une énergie fossile présentée comme une solution de transition. Bien que moins polluant que le charbon ou le fioul, le gaz émet du CO2 lors de sa combustion, contribuant ainsi au réchauffement climatique. De plus, les fuites de méthane tout au long de la chaîne d’extraction et de transport ont un impact environnemental considérable, ce gaz ayant un pouvoir de réchauffement bien supérieur à celui du dioxyde de carbone sur de courtes périodes. Cette dépendance enferme la ville dans une logique difficile à abandonner, à l’opposé des tendances européennes visant à limiter l’usage des combustibles fossiles dans les nouveaux bâtiments.

Cette situation soulève également des interrogations sur les engagements climatiques pris au niveau local et met en lumière des contradictions préoccupantes. Alors que de nombreux pays et collectivités s’orientent vers des alternatives plus durables, l’utilisation persistante du gaz à Châteaubriant semble anachronique. Les risques financiers liés à cette dépendance, notamment en cas de hausse des prix de l’énergie ou de taxes carbone plus strictes, ajoutent une couche de complexité. Il devient impératif d’envisager une sortie progressive de cette énergie pour aligner les pratiques locales sur les objectifs globaux de réduction des émissions. Sans une telle réorientation, le projet risque de perdre toute crédibilité écologique.

Le Bois : Entre Renouvelable et Polluant

Considéré comme une énergie renouvelable et locale, le bois constitue une part importante du mix énergétique du réseau de chaleur castelbriantais, bien que sa proportion ait diminué ces dernières années au profit du gaz. Cependant, son utilisation soulève des préoccupations majeures, notamment en raison des émissions générées par sa combustion. Des particules fines, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, du monoxyde de carbone et des composés organiques volatils sont libérés dans l’atmosphère, avec des effets directs sur la santé respiratoire et cardiovasculaire des habitants. Ces polluants affectent particulièrement les populations vulnérables, telles que les enfants ou les personnes âgées, amplifiant ainsi les risques sanitaires.

Par ailleurs, l’idée d’une neutralité carbone associée au bois est remise en question. En théorie, un arbre repousse et recapture le CO2 émis lors de la combustion, mais ce processus prend plusieurs décennies, un délai incompatible avec les urgences climatiques actuelles auxquelles nous faisons face aujourd’hui. De plus, l’exploitation intensive de la biomasse peut engendrer des pressions sur les forêts locales, compromettant leur rôle essentiel de puits de carbone. Ces éléments soulignent les limites d’une solution souvent perçue comme écologique, mais dont les impacts réels sont loin d’être négligeables. Une réflexion approfondie sur l’usage de cette ressource s’impose pour limiter ses effets négatifs sur l’environnement et la santé publique.

Un Emplacement Mal Choisi

L’implantation de la chaufferie à bois à l’ouest de Châteaubriant, sous les vents dominants, constitue un choix particulièrement critiqué en raison de ses répercussions sur la qualité de l’air. Cette configuration dirige les panaches de fumées vers les zones habitées à l’est, exposant ainsi une large partie de la population aux émissions toxiques. Une localisation à l’est aurait permis de réduire ces risques en orientant les polluants vers des secteurs moins densément peuplés. Cette décision, qui semble négliger les dynamiques naturelles, illustre un manque de prise en compte des impacts sanitaires lors de la planification du projet.

La topographie particulière et ses conséquences sur la qualité de l’air

À cela s’ajoute la topographie particulière de la ville, située dans une cuvette où la circulation de l’air est limitée, ce qui favorise la stagnation des polluants. Cette caractéristique, exacerbée par un taux d’humidité élevé, concentre les particules fines dans l’atmosphère et aggrave la qualité de l’air pour les habitants. Les émissions de la chaufferie s’ajoutent à celles d’autres sources locales, comme une fonderie implantée en centre-ville, créant un mélange toxique pour la population. Ces conditions aggravent les pathologies respiratoires et appellent à une réévaluation des choix d’implantation pour minimiser l’exposition des habitants. La protection de la santé publique doit devenir une priorité dans la gestion de tels équipements.

Vers des Solutions Alternatives

Des Options Plus Viables Ignorées

Face aux limites du réseau de chaleur actuel, plusieurs alternatives plus efficaces auraient pu être envisagées dès le départ pour répondre aux besoins énergétiques de Châteaubriant, une ville qui cherche à optimiser ses ressources tout en réduisant son empreinte écologique. Des experts mettent en avant des solutions comme la géothermie profonde ou les pompes à chaleur individuelles couplées à des installations photovoltaïques, qui offrent un meilleur rendement énergétique tout en diminuant l’impact environnemental. De même, la récupération de la chaleur fatale issue des activités industrielles locales représente une opportunité sous-exploitée. Ces options, soutenues par des politiques européennes favorisant des technologies moins polluantes, auraient permis de limiter les émissions tout en optimisant les ressources disponibles.

En outre, la rénovation thermique massive des bâtiments constitue une piste prioritaire souvent négligée. En améliorant l’isolation des habitations et des infrastructures publiques, la demande en chauffage pourrait être considérablement réduite, diminuant ainsi le recours à des sources d’énergie problématiques. Ces approches, bien que nécessitant des investissements initiaux, garantissent des économies à long terme et s’inscrivent dans une logique de durabilité plus cohérente. Leur mise en œuvre aurait également permis d’éviter certains des problèmes sanitaires et environnementaux actuels, tout en renforçant l’engagement de la ville envers une transition énergétique véritablement efficace.

Un Modèle Financier Fragile

La pérennité financière du réseau de chaleur castelbriantais soulève de sérieuses inquiétudes, notamment en raison de la dépendance aux subventions publiques. Le Fonds Chaleur de l’ADEME, qui a couvert une large part des coûts initiaux, pourrait voir ses dotations réduites dans les années à venir, l’agence orientant désormais ses priorités vers des technologies comme la géothermie. Sans ce soutien, la collectivité risque de devoir assumer seule les dépenses liées au renouvellement des équipements, une charge lourde à porter dans un contexte budgétaire contraint. Cette perspective fragilise l’ensemble du projet et met en péril son avenir.

En parallèle, les coûts croissants de l’énergie fossile, tels que le gaz naturel, ajoutent une pression supplémentaire sur le modèle économique actuel, rendant la situation encore plus préoccupante pour les acteurs concernés. Une hausse des prix ou des réglementations plus strictes sur les émissions pourrait rendre le système encore moins viable, obligeant à des ajustements coûteux. Ces incertitudes financières soulignent l’urgence d’une réorientation stratégique vers des solutions plus autonomes et moins dépendantes des fluctuations externes. Une planification à long terme, intégrant des mécanismes de financement diversifiés, apparaît indispensable pour garantir la continuité des efforts en matière de transition énergétique tout en protégeant les finances locales.

Réflexions pour une Transition Plus Juste

En regardant en arrière, il est clair que le réseau de chaleur de Châteaubriant a représenté une tentative louable d’innover dans le domaine de la transition énergétique, mais les résultats ont mis en évidence des failles importantes qui méritent d’être soulignées. Les performances décevantes du solaire thermique, la dépendance persistante au gaz, les impacts sanitaires de la combustion du bois et les incertitudes financières ont terni l’image d’un projet initialement perçu comme exemplaire. Ces constats ont révélé à quel point une planification mal ajustée pouvait compromettre des ambitions pourtant sincères, affectant à la fois l’environnement et la santé des habitants.

Pour avancer, il est essentiel de tirer des leçons de cette expérience et de privilégier des solutions plus adaptées aux réalités locales, en tenant compte des spécificités de chaque territoire. Une attention particulière devrait être portée à la rénovation thermique des bâtiments, capable de réduire la demande énergétique, ainsi qu’à l’exploration de technologies comme la géothermie, moins polluantes et plus durables. Par ailleurs, une meilleure concertation avec les habitants et les experts dès les phases de conception pourrait éviter des erreurs d’implantation ou de choix techniques. Ce bilan, bien que critique, offre une opportunité de repenser les priorités pour bâtir une transition énergétique qui conjugue véritablement écologie, santé publique et viabilité économique.