Dans un monde où la technologie redéfinit sans cesse les frontières de l’art, un projet fascinant continue de faire vibrer l’héritage d’un compositeur emblématique de la musique expérimentale. Alvin Lucier, figure majeure de la musique contemporaine, a marqué l’histoire par sa vision unique, considérant la musique comme un phénomène physique capable de transcender les limites traditionnelles. Décédé en 2021, son génie ne s’est pas éteint avec lui, grâce à une œuvre posthume qui défie l’imagination. Ce projet, à la croisée de la biotechnologie et de la création artistique, permet à l’esprit musical du compositeur de perdurer d’une manière inédite. En explorant cette initiative, on découvre non seulement une prouesse technique, mais aussi une réflexion profonde sur la vie, la mort et la nature même de l’art. Ce récit invite à plonger dans un univers où la science et la créativité se rencontrent pour donner une nouvelle voix à un artiste d’exception, même au-delà de son existence terrestre.

Un Héritage Musical Réinventé par la Science

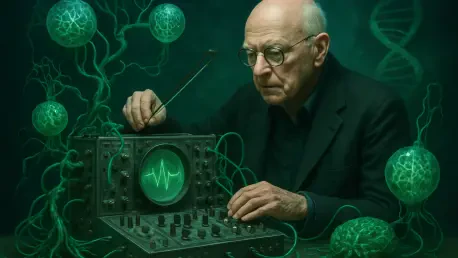

L’innovation a toujours été au cœur de l’œuvre d’Alvin Lucier, né en 1931 dans le New Hampshire, et cette audace se manifeste de manière spectaculaire dans un projet qui repousse les frontières de la création. Avant son décès, le compositeur a collaboré avec des scientifiques et des artistes pour concevoir une expérience unique : à partir d’un échantillon de son sang, des cellules souches ont été extraites et transformées en un organoïde cérébral, un mini-cerveau cultivé en laboratoire. Ce réseau de neurones, encore actif plusieurs années après la disparition de Lucier, génère des signaux électriques qui sont captés par un dispositif électronique. Ces impulsions sont ensuite converties en mouvements mécaniques, actionnant un maillet qui frappe une plaque de cuivre pour produire des sons. Ainsi, l’activité neuronale du compositeur continue de créer de la musique, offrant une prolongation saisissante de son talent. Cette fusion entre la biologie et la technologie illustre une nouvelle manière de penser l’art, où même la mort ne marque pas la fin d’une œuvre.

Une Réflexion sur l’Éthique et l’Humanité

Au-delà de l’aspect technique, cette œuvre soulève des questions philosophiques et éthiques qui interpellent autant les amateurs d’art que le grand public. Actuellement exposée dans une galerie renommée en Australie-Occidentale, l’installation invite les visiteurs à s’interroger sur le rapport entre la technologie et l’essence humaine. Que signifie créer de la musique à partir d’un fragment biologique d’un individu disparu ? Cette démarche redéfinit-elle la notion de sensibilité ou d’identité artistique ? Les créateurs du projet, parmi lesquels des neuroscientifiques et des artistes, insistent sur le caractère provocateur de cette initiative, qui ne se limite pas à produire des sons, mais cherche à bousculer les perceptions traditionnelles de la mort et de la création. En explorant ces enjeux, le projet met en lumière les possibilités infinies offertes par les avancées scientifiques, tout en posant un regard critique sur leurs implications. Il s’agit d’une invitation à réfléchir à l’avenir de l’art et à la manière dont la technologie pourrait redessiner les contours de l’humanité.