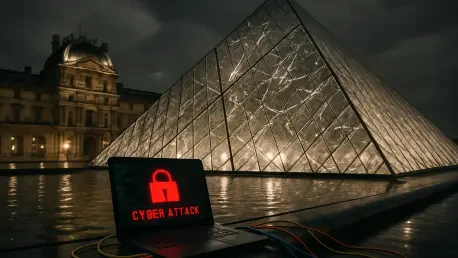

Imaginez un musée aussi emblématique que le Louvre, abritant des trésors inestimables, se retrouver vulnérable à cause d’un simple mot de passe comme « Louvre » , et ainsi exposer ses richesses à des risques majeurs. Le vol spectaculaire de bijoux d’une valeur dépassant les 100 millions d’euros, survenu le 19 octobre, a mis en lumière des failles de sécurité criantes au sein de cette institution parisienne. Alors que la police française a arrêté sept suspects, les précieux objets dérobés restent introuvables. Au-delà du cambriolage lui-même, des rapports ont révélé que les mesures de cybersécurité du musée étaient loin d’être à la hauteur, avec des mots de passe d’une faiblesse alarmante et des infrastructures numériques obsolètes. Cet incident sert d’avertissement à tous : la protection des données et des accès numériques est tout aussi cruciale que la sécurité physique. À travers cet exemple frappant, il devient urgent de s’interroger sur les pratiques en matière de mots de passe et de tirer des leçons pour mieux se protéger dans un monde de plus en plus connecté.

1. Les failles de sécurité du musée : un signal d’alarme

Un audit réalisé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) en 2014 et 2015 a mis en évidence des lacunes majeures dans la cybersécurité du célèbre musée parisien. Parmi les découvertes les plus inquiétantes figurait l’utilisation de mots de passe d’une simplicité déconcertante, tels que « Louvre » pour accéder au système de vidéosurveillance, ou encore « Thales » , du nom du développeur du logiciel, facilement visible à l’écran. Ces pratiques, d’une négligence évidente, rendaient les systèmes extrêmement vulnérables à des attaques. À cela s’ajoutait une infrastructure physique tout aussi problématique, avec des zones comme le toit ou des balcons laissées sans surveillance adéquate, facilitant l’accès aux intrus. Ce mélange de failles numériques et physiques a créé un terrain propice à des incidents comme le vol récent, montrant que la sécurité ne peut être envisagée de manière fragmentée.

En complément, les logiciels de sécurité du musée fonctionnaient sur des systèmes obsolètes, tels que Windows Server 2003, qui n’était déjà plus pris en charge par son éditeur depuis plus de dix ans. Cette situation exposait l’institution à des risques accrus, car les mises à jour de sécurité, essentielles pour contrer les nouvelles menaces, n’étaient plus disponibles. Bien que des rapports récents, relayés par le journal Libération, indiquent que certaines de ces failles persistent, il reste difficile de savoir si des améliorations significatives ont été apportées depuis ces audits. Cette incertitude souligne une réalité préoccupante : même des institutions prestigieuses peuvent négliger des aspects fondamentaux de la cybersécurité. Cet exemple doit inciter chacun à réévaluer les mesures de protection mises en place, qu’il s’agisse d’un musée ou d’un simple particulier soucieux de ses données.

2. La nécessité de sécuriser ses propres accès numériques

Les habitudes en matière de mots de passe chez de nombreux utilisateurs révèlent des pratiques tout aussi risquées que celles observées dans le cas du musée. Une enquête récente menée par CNET montre que près de la moitié des Américains intègrent des informations personnelles dans leurs mots de passe, comme des dates d’anniversaire (15 %), des noms d’animaux de compagnie (14 %) ou encore des éléments de leur propre identité ou de celle d’un proche (11 %). Ces choix, bien que pratiques pour la mémoire, facilitent grandement le travail des cybercriminels, qui peuvent deviner ces informations via des recherches simples ou des fuites de données. Ce constat met en lumière un manque de sensibilisation à l’importance de créer des barrières numériques solides, un problème qui transcende les frontières et touche de nombreux pays.

Par ailleurs, certaines périodes de l’année, comme les fêtes de fin d’année, amplifient les risques liés à la cybersécurité. Avec l’augmentation des achats en ligne, les comptes personnels deviennent des cibles privilégiées pour les pirates informatiques. De plus, la vulnérabilité ne se limite pas aux ordinateurs ou aux téléphones portables : des appareils tels que les routeurs Wi-Fi ou les systèmes de sécurité domestique, souvent protégés par des mots de passe par défaut ou faibles, représentent des points d’entrée potentiels pour des attaques. Il devient donc impératif de renforcer la protection de tous les dispositifs connectés, en adoptant des pratiques rigoureuses pour éviter que des failles personnelles ne se transforment en brèches majeures. La leçon est claire : négliger ces aspects peut avoir des conséquences aussi graves que celles observées dans des institutions de renom.

3. Conseils pratiques pour renforcer la sécurité des mots de passe

Pour éviter de reproduire les erreurs constatées dans des cas comme celui du musée parisien, il est essentiel d’adopter des pratiques simples mais efficaces. Tout d’abord, il faut bannir l’utilisation d’informations personnelles dans les mots de passe, qu’il s’agisse d’un nom, d’une date marquante ou de toute donnée facilement identifiable. Ensuite, privilégier des combinaisons complexes mêlant lettres majuscules et minuscules, chiffres et symboles spéciaux permet de compliquer les tentatives de piratage. De plus, il est recommandé de changer régulièrement ses mots de passe, notamment en cas de fuite de données affectant un service utilisé. Enfin, éviter de laisser des rappels écrits non sécurisés, comme des notes sur un bureau, réduit les risques d’accès non autorisé. Ces gestes, bien que basiques, constituent une première ligne de défense.

En complément, l’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe peut s’avérer particulièrement utile pour ceux qui gèrent de nombreux comptes. Ces outils génèrent automatiquement des combinaisons robustes et les stockent de manière sécurisée, éliminant le besoin de les mémoriser ou de les noter. Il est également crucial de rester vigilant face aux appareils connectés moins évidents, comme les routeurs ou les systèmes de surveillance, souvent négligés en matière de protection. Mettre à jour leurs mots de passe par défaut est une étape indispensable. En suivant ces recommandations, chacun peut réduire significativement les risques de compromission de ses données, transformant une faiblesse potentielle en un rempart solide contre les menaces numériques qui se multiplient dans le paysage actuel.

4. Une initiative pour protéger le patrimoine culturel

Face aux nombreuses failles de cybersécurité constatées dans des institutions de renom, une entreprise suisse spécialisée dans les services chiffrés, Proton, a lancé une initiative notable. Elle propose deux ans d’accès gratuit à son gestionnaire de mots de passe Proton Pass Professional pour des établissements culturels tels que les musées, les bibliothèques, les galeries ou encore les théâtres. Cette offre, valable jusqu’à la fin de l’année prochaine, vise à renforcer la protection numérique de ces organisations, souvent mieux équipées en sécurité physique qu’en cybersécurité. En fournissant un outil capable de générer des mots de passe complexes et de surveiller les fuites de données, cette démarche cherche à prévenir des incidents similaires à ceux vécus par des institutions emblématiques.

Cette initiative met en lumière une prise de conscience croissante : la sauvegarde du patrimoine culturel ne se limite plus aux caméras et aux alarmes, mais nécessite une attention particulière portée à la sécurité des systèmes numériques. Les établissements concernés peuvent ainsi protéger leurs accès sensibles et leurs données critiques, réduisant les risques d’attaques ou de compromissions. Ce type d’action illustre l’importance de combler le fossé entre les protections traditionnelles et les besoins modernes liés à la numérisation. En s’appuyant sur de tels outils, les institutions culturelles ont l’opportunité de renforcer leur résilience face aux menaces émergentes, tout en servant d’exemple pour d’autres secteurs confrontés à des défis similaires.

5. Réflexions finales : agir pour un avenir sécurisé

Les révélations sur les failles de cybersécurité d’une institution aussi prestigieuse que ce musée parisien ont marqué les esprits. L’utilisation de mots de passe aussi faibles que le nom du lieu lui-même ou celui d’un développeur de logiciel a montré à quel point la négligence dans ce domaine pouvait exposer à des risques majeurs. Ce cas a rappelé que la sécurité numérique était une priorité absolue, même pour des entités réputées intouchables. Les leçons tirées de cet incident ont mis en évidence la nécessité d’une vigilance constante, tant pour les grandes organisations que pour les individus.

Pour aller de l’avant, il est impératif de passer à l’action en vérifiant et en renforçant les mots de passe personnels et professionnels. Les conseils pratiques évoqués, comme l’adoption de combinaisons complexes ou l’utilisation de gestionnaires dédiés, offrent des solutions accessibles à tous. Par ailleurs, des initiatives comme celle de Proton ont démontré que des efforts collectifs pouvaient soutenir la protection du patrimoine et des données sensibles. En s’inspirant de ces démarches, chacun peut contribuer à bâtir un environnement numérique plus sûr, anticipant ainsi les défis à venir.